こんにちは。メルペイ VPoE室マネージャーの @nnaakkaaii です。

この記事は、Merpay & Mercoin Advent Calendar 2025 の2日目の記事です。

はじめに

この記事では、メルカリで2025年7月からスタートした取り組みであるProject Double(以下、pj-double)についてご紹介します。

「AIと協業する開発体験」「開発プロセスの再設計」「AI‑Nativeな組織づくり」に関心のあるエンジニア・PM・マネージャーの方にとって何かしらの参考になればと思い、本記事を執筆しました。

pj-doubleは、プロダクト開発における生産性を2倍に向上させることをミッションに掲げ、開発体制・プロセスをAI-Nativeに再設計する挑戦です。しかしその背景には、私たちがAIの導入を試みる中で経験した数々の試行錯誤と、そこから得た気づきがありました。

まずは、その前段として社内におけるAI活用の始まりと、初期フェーズでの課題から振り返ってみたいと思います。

2025年初頭: Vibe Codingの台頭と課題

2025年初頭は、AIを活用したコーディング手法の黎明期でした。社内でもさまざまなAIツールの活用、MCPサーバーの整備などがボトムアップに推進されました。それぞれの開発者が多種多様な方法論を模索する、いわゆる “Divergence” のフェーズでした。

このAI活用の初期段階において、私たちは大きな可能性を確認しました。設計・実装・テスト環境上の動作確認までを全てAIで行い、開発工数の見積もりに対して5分の1まで効率化を実現した事例も生まれました。

このようにAIを活用した開発手法が、一部の開発者の生産性を格段に向上した一方で、AIを使いこなしている開発者とそうでない開発者の間の溝も顕在化し始めていました。当時のAIを活用した開発手法の模索は、個人ごとに異なる個別最適化の域を出ず、組織全体としての生産性を向上するための組織的ムーブメントには至っていないという課題がありました。

実際に、こうした開発手法に再現性を与え、組織全体で共有知化するための試みもいくつか立ち上がったものの、局所的なプラクティスの共有・CLAUDE.mdやCursor Rulesの共有知化などに留まっていました。その理由として、当時主流であったVibe Codingに構造的な要因があったと振り返っています。Vibe Codingは、開発の状態に合わせてAIに都度指示を送って、その出力を都度確認しながら方向修正を行い、AIと並走しながら実装の完了まで導くような開発手法です。この同期的でインタラクティブなプロセスの性質上、開発者が直感的・経験的に行なっている状況判断の質が生産性を大きく左右します。このように、個々の状況判断はAIとの対話ログに閉じてしまって透明性が低く、また場面ごとの判断根拠を事後的に説明することも難しいため再利用性も低かったことが、再現可能な共有知に昇華する上での決定的な課題となっていました。

またベイエリアの新興企業を中心として、AIを前提とした開発プロセスや開発体制によって、数十人でユニコーン級のサービスを作る事例が知られるようになりました。このようなAI-Nativeな組織では、開発のプロセスも、そこにおける1人1人の役割や職能も、既存のそれらとは異なる形を取ると思います。社内においても、一部の開発者は「開発体験そのものが根底から変わる実感」を覚えていたものの、ボトムアップなAI-Native化の推進体制では、既存の開発プロセスや体制の上での局所最適なAI活用に留まってしまうという限界が見えていました。AIがない時代に最適化された開発プロセスや開発体制を、AI-Nativeな開発プロセスや開発体制へと変革することが、プロダクトデリバリーにおける持続的な競争力を有するための至上命題でした。

2025年7月: pj-doubleの発足

このような背景を受けて、AI-Nativeな開発プロセス・開発体制へのシフトを本格的に推進させるため、2025年の7月頃にメルペイのVP of Engineering Officeにて “pj-double” が発足されました。これは、さまざまな手法を模索して個人の個別最適化を達成する “Divergence” のフェーズから、全社として高生産性を再現度高く実現可能な開発プロセスのスタンダードを確立する “Convergence” のフェーズへの移行のスタートでした。私たちはこのスタンダードの確立により、社内のあらゆる知見やフィードバックがそこに集積され、持続的に組織として共有知を育てていけるような体制を実現することを目指しました。

時期を同じくして、技術環境のトレンドも変化しました。Prompt EngineeringからContext Engineeringへ、そしてVibe CodingからAgentic Codingへの変化です。Prompt Engineeringのもとでは「いかに良いプロンプトを与えるか」が重要でしたが、Context Engineeringのもとでは「いかに多くのデータソースと繋いで、いかに必要な一次情報を直接インプットするか」が重要視されるようになりました。また、同期的かつインタラクティブにAIを導く必要があったVibe Codingに対して、Agentic Codingでは、「最初に目的・ステップ・完了条件さえ与えれば、Agentが自律的にタスクを完遂するため、開発者はその結果のみを評価すれば良い」という非同期的かつスケーラブルな開発体験を可能にしました。

このようにAI活用は、個人のアートから、再現性のあるサイエンスへと変化し、pj-doubleが掲げる再現可能なAI-Native開発への挑戦を後押しする鍵となりました。

2025年7-9月: AIを活用した開発手法の効果の実証

pj-doubleではこの開発手法のスタンダードを確立することを、最初の3ヶ月の目標に置きました。メルペイやメルカリモバイルにおける30以上のバックエンド開発のプロジェクトと連携を開始し、社内で蓄積されたさまざまな開発手法に関する知見を集積することから始めました。

この連携を通して、「どのようなプロジェクトのどのような開発フェーズではどのようなAI活用が行われているのか」、「それらの手法には定性的にどのような利点・欠点があるのか」、「それらの手法が定量的にどのくらいの開発生産性向上の効果を出しているのか」、「それらの手法は他のプロジェクトにおいても同程度の効果を再現可能なのか」、などの観点について、各プロジェクトとの週例のミーティングを通して解像度高くトラックしていきました。

ここにおいて特に、開発生産性の測定のためにどのような指標を設定すべきかが議論に上がりました。DX(メルカリで導入している開発者体験を可視化するツール)などで定量的に確認可能なメトリクスは既に複数あったものの、どれも一長一短で、また3ヶ月という期間の短さを踏まえて即効性も重視されました。結果として私たちは、プロジェクト開始時点における従来通りの開発工数の見積もりと、最終的な開発工数の実績値との間で、どれほどの開発速度向上の効果があったかを主観ベースで統計化することにしました。なるべくノイズや主観によるボラティリティを減らすため、週例のミーティングにおいて細かく開発フェーズごとに行なった作業と要した時間を報告してもらいました。これには、どの工程においてどのような課題があるのかを顕在化させる副次的な効果もありました。

そしてこの連携を通した定量的な調査の中で、最も開発生産性向上の効果が高かった手法が、Specドリブン開発(Spec-Driven Development; SDD)でした。SDDを採用した複数のプロジェクトは、見積比で平均して150%以上の開発速度向上の効果を実現しました。またSDD以外のAIを活用した開発手法を採用したプロジェクト群と比較しても、80%以上の開発速度向上の効果を実現しました。

また更に定性的な調査の中で、AIを活用した開発手法の効果を高く実感している開発者とそうでない開発者の間には、次のような観点で差があることがわかりました。

(1) AIのコンテキストに適切な一次情報を与えられているか

最初にAIに開発時の前提となる全ての一次情報を明示的に渡すことによって、AIの作業中に開発者がプロンプトから情報を補完する必要がなくなります。これにより、AIが要件を無視して実装したり、Hallucinationを起こすことを防止できます。

(2) AIにタスクの明確な目的・ステップ・完了条件などを明示することができているか

最初に開発のステップや完了条件などを明示することによって、AIの作業中に開発者が介入して方向修正する必要性が減ります。これにより、AIが全く意図しない方針で実装を進めてしまったり、タスクのゴールを都合良く解釈してしまうといったことを防止できます。また実装が終わるまでどのようなアウトプットになるのかわからないといった不確実性も解消されます。

(3) AIが作業中にコンテキストに保持する情報を最適化できているか

AIが単一のコンテキストで「資料を読み、技術調査を行い、コードベースを解析し、実装を生成し、テストを実行し、不具合を修正し、…」というステップを全て進めようとすると、不要なドキュメントやコードの情報、テスト時のログなどが全てコンテキストに含まれることになってしまい、すぐに会話がcompactされてしまいます。このcompactionによって、AI自身が何のタスクを行なっていたのか忘れてしまうこともあります。実装を複数のステップで異なる会話のコンテキストに分離したり、Claude CodeのSubagent機能のようなコンテキストを部分的に分離するような機能を用いることが、これに対する解決策となります。

2025年9月: スタンダードとしてのAgent-Spec Driven Development(ASDD)の提案

このような結果を踏まえて、SDDの高い開発生産性への効果と、上記3つの観点に代表されるAIを活用した開発手法の効果を左右する不確実性や属人性を低減するために、メルカリ流に最適化された手法が、Agent Specドリブン開発(Agent-Spec Driven Development; ASDD)でした。

ASDDは、「資料の読解・技術調査・コードベースの解析を通して、実装計画(Agent Spec)を生成する」ステップと、「その策定されたAgent Specに基づいて実装を行う」ステップの、2つのステップから構成されます。このAgent Specには、タスクの一覧、タスクごとの詳細設計、タスクごとに「どの実装を参考に」・「どのファイルに」・「どのような変更を加えるか」などの詳細に記載されており、SDDのSpecにおいてAIにとっての明瞭性と人間にとっての可読性を両立したものになっています。ASDDは、SDDのSpecすらも自動生成することを目指した開発手法であるとも言えます。

1つ目のAgent Spec生成のステップでは、メルカリのナレッジ基盤に最適化されたエージェントが自動的に一次情報にアクセスし、詳細な実装計画を生成します。また別のエージェントが、実装計画がサービスのコーディング規約に沿っているか、計画が所定のセキュリティ観点をクリアしているかなどのさまざまな調査を行います。この2つのエージェントが交互に修正と評価を繰り返し、最後に要件や仕様における不確実要素が残った場合には、開発者に追加の質問を行います。このように、「AIのコンテキストに適切な一次情報を与える」ことをプロセスによって保証しました。

2つ目のAgent Specから実装を生成するステップでは、実装を行うエージェントと、テストや静的解析を行うエージェント、実装結果のAgent Specとの整合性を検証するエージェントが互いに協調しながら、タスクの完了まで自律的に実行されます。このように、「AIにタスクの明確な目的・ステップ・完了条件などを明示する」ことをプロセスによって保証しました。

このASDDには、次のような利点がありました。

- AIは計画時・実装時のそれぞれで必要な情報のみをコンテキストに保持することができるため、コンテキスト中の情報密度が高い

- AIの実装計画をレビューできるため、実装結果の予測可能性が高い

- 生成される実装は実装計画に基づく宣言的なアプローチであるため、再利用性や透明性が高い

- 各ステップへのcontributionを通して、全社横断で知見の集約と持続的改善を行うことができる

そして、ASDDによって実装全体がAIに移譲して非同期的に実行可能なプロセスになったため、高いスケーラビリティの実現が可能になりました。このスケーラビリティこそが、高い開発生産性の実現を可能にしたと考えられます。

2025年10月から現在: 開発プロセス全体のAI-Native化へ

2025年10月からは、1人から始まったpj-doubleも10人超のチームに拡大し、またその対象領域もメルペイの一部プロジェクトから、全社へとスケールしています。対象範囲も、これまでのバックエンドの詳細設計と実装のAI-Native化に加えて、要件定義や設計、iOS/Androidのクライアント開発やQAを含めた、デリバリーサイクル全体のプロセス再設計へと拡大しています。

要件定義・設計領域では、プロダクト仕様書と技術設計書を作成・合意するプロセスを再設計しています。そこでは、PMや開発者が簡単な要件や技術方針を伝えるだけで、AIが一次情報や過去のプロジェクトを参考にプロダクト仕様書と技術設計書を自動生成することを目指してきました。

クライアント実装の領域では、バックエンドの実装と同様にASDD開発の有効性を調査してきました。既にiOS開発では効果が検証され始めており、バックエンドとクライアントの一貫した実装体験として、ASDDの整備をさらに続けていく予定です。

QA領域では、バックエンドQAとクライアントQAのそれぞれにおいて、またテストケースの自動設計と自動実装のそれぞれについて、ASDDと同様にQAのワークフロー全体をAgenticに実行するための手法を模索しています。テストケース自動設計においては、Claude Code Commandによって、マイクロサービスの依存関係やテストケースのもとになる仕様書の解析・テストケースの設計などを自動化する試みが模索されており、現場のQAエンジニアからはポジティブなフィードバックをいただいています。またテストケース自動実装においては、ASDDと同様にテストの実装と評価のループをAgentが自律的に行うことによって、高い精度で正しいテストケースが実装されることを確認しています。

これらの各領域における取り組みは現在進行形で、現場のプロジェクトとの連携の中で、地に足つけた持続的な検証と改善を行いつつも、トップダウンで「プロセスがどう変化するか」「体制がどう変化するか」についてビジョンを打ち立てて、着実に一歩ずつ前進しています。

pj-doubleを通して得た学び

2025年7月から現在に至るまでのpj-doubleの道のりは、決して順風満帆なものではありませんでした。技術的な課題、組織的な摩擦、そしていわゆる「ビルドトラップ」など、多くの壁に直面しました。

しかし、それらを乗り越える過程で得られた学びこそが、pj-doubleの道筋や目指す開発プロセスの礎となっています。ここでは、特に重要だった4つの学びを共有します。

学び1: AI活用は品質・保守性とのトレードオフではない

プロジェクト発足当初、多くの開発者が懸念していたのが、「開発速度を上げることで、品質や保守性が犠牲になるのではないか」というトレードオフでした。しかし、検証はこの直感に反する結果を示しました。

まず機能的な品質についてです。pj-doubleでは、QAワークフローの自動化などのGuardrail整備を進めることで、「デグレが発生していないか」「意図通りに動作するか」といった機能的な品質保証をプロセスとして組み込んでいます。

重要な視点は、これが「AIと開発者の責任分界点の再定義」であるということです。AIに実装を任せる(非同期化する)ことで、開発者はそこで浮いたリソースを、より本質的な品質担保や、開発者がリソースを責任を持つべき高度な検証作業に充てることができます。実際に、メルカリモバイル開発における事例では、実装の高速化によって創出された時間を動作検証やQAに充てることで、設計段階でのインシデントの未然防止に寄与するという成果が確認されました。

次に保守性の観点です。「AIが書いたコードが読みにくい」「拡張性が低い」といった懸念もよく聞かれます。しかし、これらの問題はAIの能力不足ではなく、コンテキストの欠如に起因することが多いです。「社内の共通ライブラリを使って欲しい」「特定のコーディング規約に従って欲しい」といった意図があるならば、そのドメイン知識や規約をコンテキストとしてAIに与えることが効果的です。実際にASDDでは、Agent Specの生成時に、社内フレームワークの参考実装などをコンテキストに与えることで、社内の実装における暗黙的なパターンを反映させており、開発者からも「自分で書くのと同じかそれ以上の品質の実装計画が生成される」というポジティブなフィードバックを受けています。

さらに、こうしたASDDなどの共通基盤を整備することで、組織として推奨する実装パターンや規約を誰もがコンテキストに注入できるようになります。個人のスキルに依存してバラバラに行われていたAIコーディングに対して、組織全体で品質のベースラインを引き上げることが可能になると期待しています。

もちろん、短期的な速度向上が長期的な技術的負債につながらないよう、私たちはDXツールを用いてRevert Rate(手戻り率)やMTTR(平均復旧時間)などの指標を常にモニタリングしています。定性的な感覚と定量的な計測の両軸で確認を続けていますが、現時点ではAI活用が品質を低下させるというシグナルは出ておらず、むしろ標準化の強力な武器になり得ると確信しています。

学び2: レビューのボトルネックはPull Requestの粒度で解消できる

「AI時代の開発は、人間によるコードレビューがボトルネックになる」。これはよく耳にする懸念であり、実際に社内のDX指標を見ても、レビューのリードタイムが開発生産性の向上を阻害している傾向が一部で見受けられました。しかし、現場への定性的なヒアリングと分析を通して、これは「AIコード特有の問題」ではなく、「プロセスの運用」によって解決可能な課題であることが見えてきました。

レビューが辛くなる原因を調査したところ、単に「AIが書いたコードだから」ではなく、AIの圧倒的な生産速度によって「1つのPR(Pull Request)に含まれる差分が膨大になっていたから」であることが判明しました。人間はインクリメンタルな情報の処理には長けていますが、一気に大量の情報を受け取ることで、認知負荷が限界を超えてしまったとも言い換えられます。

pj-doubleではこの課題に対して、仕組みによって解決することを目指しました。Agent Specを生成する段階でタスクを「合理的かつ動作可能な最小単位」に細かく区切り、そのタスクごとにPRを作成するという運用を徹底したのです。 実際にこのプロセスを採用した開発者からは、「PRが小さく保たれることで、AIが書いたコードであってもレビューのストレスを感じなくなった」などのポジティブなフィードバックが寄せられています。AIと人間のコードの間に、レビュー工数上の有意な差は生じないというのが、私たちの現在の結論です。

さらに私たちは、AI-Nativeな開発プロセスの再設計において、コードレビューという行為そのものの再定義も必要だと考えています。 一口にコードレビューと言っても、品質や保守性を守る側面、踏襲的なプロセスとして習慣化して手段と目的が逆転した側面、監査上の要求を満たすための側面など、その役割は複数の意味を持ちます。これら全てを「人間が目視で保証する」という形で行う必要があるのでしょうか。 pj-doubleでは、単に全ての生成コードに人間が目を通すという既存の形を超えて、より意義のある、本質的な価値提供にフォーカスした新しいコードレビューの体験を模索し続けています。

学び3: 現場に地に足つけたアジャイルな検証と改善のサイクルの難しさ

私たちがpj-doubleを通して度々実感したのは、現場での検証と改善のサイクル、いわゆるフィードバックループを回すことの難しさです。特にpj-doubleのQA領域での取り組みにおいて、私たちは典型的な「ビルドトラップ」を経験しました。

QA領域でのAgent活用において、私たちは当初、QAワークフローを自動化するためのリッチなUI付きのツールを開発・提供しました。プロンプトだけを配布するよりも、画面を提供したほうがデモがしやすく、配布も容易で、何より入力を制限することでAgentの挙動の再現性を担保できると考えたからです。 しかし、これは結果として検証の足枷となりました。本来、検証フェーズで最も重要なのは「プロンプトや手法の改善」です。しかし、アプリという堅牢な形にしてしまったことで、改善のためにはアプリ側のコード修正まで必要になり、コントリビューションのハードルを上げてしまいました。ASDDのように最小構成で始めていれば、アーリーアダプターたちが直接プロンプトを改善できたはずが、アプリのメンテナンスに時間を取られ、本来の目的である「課題解決の手法の確立」がおざなりになるという本末転倒な事態を招いたのです。

また、アジャイルな改善ループの実現も、想像以上にハードルが高いものでした。 当初は週に2〜3回程度の頻度でフィードバックをもらい、高速に改善を回す想定でした。しかし、現場の開発者にとって、検証内容を言語化してフィードバックを送る行為自体が大きなコストです。実際に届くフィードバックは非常に質が高く丁寧なものでしたが、それを高頻度で要求することは現実的ではありませんでした。

これらの経験から、私たちはアプローチを修正しています。 まずツールありきで考えるのではなく、最小限の構成で「手法の洗練」に集中すること。そして、週に1度などのミーティングにおけるカジュアルなフィードバック収集や、Slack上のフィードバックの自動収集、DXの機能を活用した集計値の自動算出などの仕組みを導入しています。

この学びを踏まえたアプローチの修正によって、pj-doubleのQA領域では提供する手法の洗練と現場からのフィードバックの収集のアジャイルなサイクルが実現されるようになりました。この2025年10月から始まったQA領域のAgentic化の取り組みは、今や急速なスピードで各領域におけるQAエンジニアの体験を塗り替えていっています。

この取り組みを通した最も重要な教訓は、現場に対して「良いツールがあるから使ってフィードバックして」という姿勢ではうまくいかないということです。 「開発プロセスを変える必要があり、そのために協力してほしい」というスタンスで巻き込み、ツールはそのプロセス変革を支援するための手段に過ぎないという合意形成を行うこと。ツールに依存しないプロセスを現場と共に見出し、泥臭く検証し続けることこそが、遠回りのようでいて最短の道であると痛感しています。

学び4: 混沌とした過渡期こそ、明確なビジョンが旗となる

上のビルドトラップの話とも重複しますが、pj-doubleにおいて私たちが最も警戒したのは、手段の目的化、すなわち「AIを使った便利ツールの開発」に陥ることでした。

日々新しい生成AIモデルやツールが生まれては消えるカオスの渦中で、今の技術スタックに合わせてツールを作り込んでも、それは数ヶ月後には陳腐化してしまいます。pj-doubleの模索においても、目前の課題解決に最適化したソリューションが、数ヶ月後には時代遅れになっているリスクと常に隣り合わせでした。取り組み自体を陳腐化させないためには、特定のツールや局所的な最適化ではなく、ツールに依存しない「プロセスの変革」に向き合う必要があります。しかし、私たちが今向き合っているものが、本当にツールに依存しない普遍的なプロセスなのか、それとも現在のツールの限界を補うための過渡的な対処療法に過ぎないのか、その見極めは非常に困難です。

このような「標準化と陳腐化のジレンマ」の中で、組織として価値あるアセットを積み上げ続けるために最も重要だった思考の転換こそが、現在の手元に見える課題から積み上げ式に考えるのではなく、来たる未来から逆算する「バックキャスティング」でした。

今のツールの限界を度外視し、技術のポテンシャルを前提に置くことから始めます。「Agentが自律的にコンテキストを収集し、コーディングルールに従って実装を完遂し、QAもAgenticに自動で行われる」。これらが当たり前に実現されたとき、プロダクトデリバリーはどのような形態を取るべきか? ボトルネックはどこに移るのか? この理想的な未来の体験から逆算して初めて、今なすべき投資が見えてくるものかと思います。

私たちが進めているナレッジフロー整備、非同期のエージェント実行基盤開発、リグレッションQAの自動化、テスト環境への自動デプロイを含むCI/CDの改善などは、単なるインフラ整備ではなく、この描いた世界観へシームレスに移行するための戦略的な布石です。

メディア理論家のマーシャル・マクルーハンはかつて、「私たちはバックミラー越しに現在を見ながら、未来に向かって後ろ向きに進んでいる("We look at the present through a rear-view mirror. We march backwards into the future.")」と言いました(出典:The Medium is the Massage by Marshall McLuhan)。 これは、私たちの「常識」や「思考様式」そのものが過去の技術環境によって形作られているという、構造的な限界への指摘です。私たちは今の常識(バックミラー)を通してしか世界を見ることができないため、Agentが当たり前になった新しいパラダイムにおいて、私たちがどのような思考や行動の原理を持つべきかを、現在の延長線上で想像することはできません。ゆえに、過去の成功体験や現在の思考の常識だけで将来を設計しようとすれば、それは局所最適化に留まり、本当に目指すべき世界観には辿り着けません。明確なプロセスが見えない過渡期だからこそ、ともすれば「ビルドトラップ」に陥りがちです。

だからこそ、pj-doubleでは既存の常識を意図的に崩し、統一された未来の体験を鮮明にイメージとして描き出し、それを旗として掲げ続ける能動的な態度が不可欠であると強く意識してきました。実際に、pj-doubleでは積極的に目指す世界観やその先の開発体験を社内で発信することで、先の見えない変革の中でも、組織全体が同じ方向を向いて進むことができてきたのだと振り返っています。

pj-doubleが上流プロセスで直面した課題

ASDDでは、Agent SpecというAIにとっての中間表現を統一することで、AIの実行計画への介入が可能になりました。すなわち、開発標準・ドメイン知識・職能の専門知識を強制的に注入することに成功しました。このようにASDDは、pj-doubleが当初目指していた集合知の共通基盤としての効果を発揮しています。

ASDDはこのように下流の「仕様が決まった後の実装」において大きな効果を発揮しているのと同時に、上流の「仕様が決まるまでのプロセス」において深刻な課題に直面しています。私たちは、開発現場における継続的な検証とフィードバックの中で、「コードを書く」速度は劇的に向上したものの、その前段である「何を作るか(What)」と「どう設計するか(How)」の合意形成プロセスにおいて、深刻なボトルネックに直面しました。

より具体的には、これまで開発者からはASDDについて次のようなフィードバックを受けました。

(1) Agent Spec以前に必要な合意形成が無視されている

- 「Agent Specは仕様や設計方針が確定していることを前提にしているが、そもそも関係者間の合意形成に最も多くの時間がかかっている」

- 「Agent Specのように自動生成されたドキュメントは判断根拠の説明が伴わないため、合意形成に用いる媒体としても適切ではない」

(2) Agent Specの生成とレビューのコストが高く、開発サイクルの速度が落ちる

- 「生成されたAgent Specや実装の意図が分からず、情報源を探すために技術設計書を遡り、プロダクト仕様書を遡り、Slackの議論を遡らないといけない」

- 「毎回0から書き換わるAgent Specを一行一行レビューして修正するくらいなら、自分で書いたほうが早い」

1つ目について、今のASDDでは、たとえ合意のない確度の低い要求でも、そのまま実装の自動生成まで行うことができてしまいます。結果として、AIは曖昧な部分を勝手に補完し、「技術的には正しいが、誰も合意していない成果物」が自動生成されます。立ち返って考えてみると、従来の上流から下流までの開発フローにおいては、仕様・設計・方針に関する段階的な合意の積み重ねこそが、開発フローのチェックポイントとなって手戻りを防止する機能を果たしていたはずです。またこのプロセスの本当のボトルネックは、これらの合意形成を同じ時間・同じ場所に集まって同期的に行うステップです。pj-doubleは要件定義段階で、プロダクト仕様書や技術設計書を自動で生成することを目指していましたが、このような一次情報が創出される創造的な議論の場や、そこにおける合意形成などの本質的なプロセスがそのスコープから抜け落ちてしまっていました。つまり、上流工程において私たちがフォーカスすべきは、一次情報を組み合わせてプロダクト仕様書や技術設計書に変換するプロセスではなく、その一次情報そのものを生成するプロセスだったという反省です。

また2つ目について、ASDDによって生成された長大なAgent Specや実装は開発者の認知負荷を遥かに凌駕し、真面目にレビューしようと思うと、膨大なレビューコストを強いることになってしまいます。さらにAgent Specには、一次情報と自動生成された真偽不明な情報とが入り混じることもしばしばありました。開発者は、生成された情報に心当たりがない場合、その情報の出自を遡って調査する必要があります。本質的に人間の認知モデルは、インクリメンタルな認識の更新を基本としていて、今の認識との差分として追加情報を期待するはずです。他方でpj-doubleで取ってきたドキュメント自動生成のアプローチは、膨大な情報源からかき集めた新情報を既知の情報と一緒くたにして提示するため、認知過負荷を引き起こしてしまっていました。

課題解決への系統的分析とアプローチ

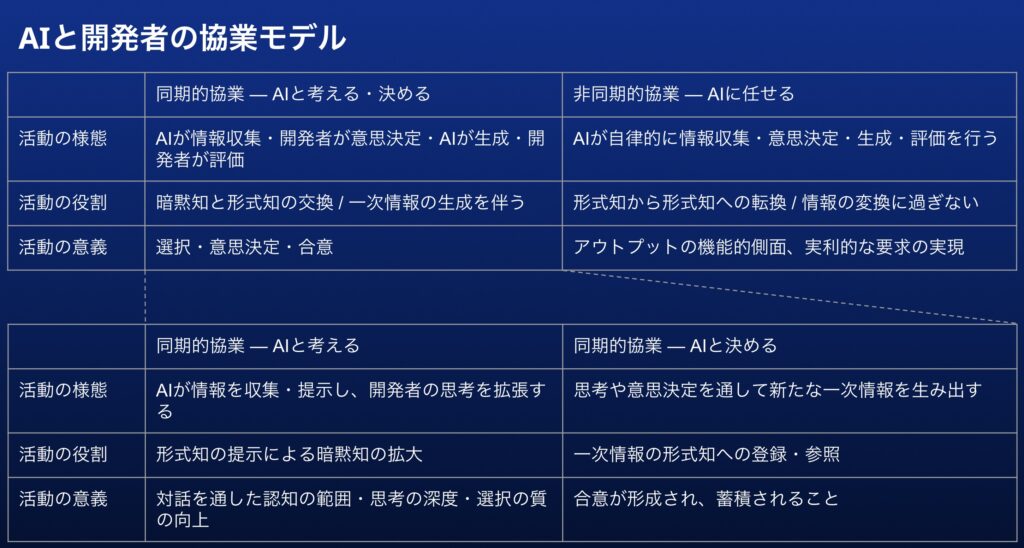

このような課題に対して、私たちはその原因が、「『AIと考える・AIと決める』べきことを、『AIに任せる』体験として設計してしまったこと」であったと総括しました。

AIと開発者の協業モデルは、大きく同期プロセス・非同期プロセスに分類できると考えています。(ここで暗黙知とは言語化されていない情報、形式知とは言語化・文書化された情報を指しています。)

| 同期的協業 — AIと考える・決める | 非同期的協業 — AIに任せる | |

|---|---|---|

| 活動の様態 | AIが情報収集・開発者が意思決定・AIが生成・開発者が評価 | AIが自律的に情報収集・意思決定・生成・評価を行う |

| 活動の役割 | 暗黙知と形式知の交換 / 一次情報の生成を伴う | 形式知から形式知への転換 / 情報の変換に過ぎない |

| 活動の意義 | 選択・意思決定・合意 | アウトプットの機能的側面、実利的な要求の実現 |

機能やテストの実装は、動作するという機能的な要求を満足することが目標であるため、非同期的協業によって認知負荷を超えてスケールさせることが重要で、その点でAIへの移譲を促進することがAI-Native化の促進を意味します。

一方で上流プロセスにおいては、作成される仕様や設計そのものの価値は小さく、むしろそこに至るまでの比較検討・意思決定・合意などの、人間による承認の記録としての側面が大きいです。そして承認を要するという性質上、誰かの認知負荷の範囲内で運用される必要があり、その意味で同期的協業を必要とします。すなわち、上流フェーズにおける最重要事項は、生成されるアウトプットではなく、仕様や設計が検討され、レビューされ、合意され、それらが新たな一次情報として管理されるようになることです。

しかしpj-doubleでは、同期プロセスの意義を過小評価し、全てを非同期プロセスとして処理しようとしていました。一次情報は既知で既出の前提として、それらを用いた情報の変換(プロダクト仕様書・技術設計書・Agent Spec・実装生成)のAgentic化にフォーカスしてしまっていました。私たちは、「AIが最初から90%の完成度の設計を作る」ことと、「AIと一緒に考え、機微な方向性を決定しながら同じ設計に辿り着く」ことが、上流プロセスにおいては全く異なる意味を持つという観点を見落としていたということです。

すなわち、上流プロセスを非同期的協業とは区別された同期的協業として再設計することがpj-doubleにおける次の命題となるわけですが、このAIとの同期的協業も更に、「AIと考える」体験と「AIと決める」体験の2つに区別することで、更に見通しが良くなると考えています。

| 同期的協業 — AIと考える | 同期的協業 — AIと決める | |

|---|---|---|

| 活動の様態 | AIが情報を収集・提示し、開発者の思考を拡張する | 思考や意思決定を通して新たな一次情報を生み出す |

| 活動の役割 | 形式知の提示による暗黙知の拡大 | 一次情報の形式知への登録・参照 |

| 活動の意義 | 対話を通した認知の範囲・思考の深度・選択の質の向上 | 合意が形成され、蓄積されること |

「AIと考える」プロセスは、開発者が1人では見つけられなかった情報にアクセスし、1人では実現し得なかった深度で検討することを可能にします。ここでは、AIとの自然な対話の中で、AIが設計・実装を前進させるためのガイドをしてくれることが理想的な体験です。例えば、ChatGPTやClaudeとの対話を通して、設計や実装の方針について議論するような体験です。ここでは、開発者自身への知の内面化(Internalization)の側面に価値があります。

そのためには、人の認知モデルに基づいて、開発者の現状理解からの差分として新たな情報が補完的に提示されるようなインタラクションの設計であるべきです。これは例えば、エンジニアがテックリードとの会話を通して、「こういう設計もあったか」「この設計はこの考慮が漏れていた」などの発見を伴うプロセスに対応します。AIと開発者の関係性は、AIが生成した情報を開発者が受動的に消費するという関係性ではなく、開発者が次に必要とする情報をAIが補完的に提示するという関係性を目指すべきであると考えます。

またこのような開発者とAIの思考の模索は、完全なフリーフォーマットで行うことも、完全なテンプレートに基づいて行うことも、どちらも適切ではないと考えています。過度な自由度は選択麻痺を引き起こし、過剰な制約は模索の余地を奪うためです。pj-doubleのプロセス再設計においても、プロセスを標準化することが何度か試みられましたが、これは思考の幅を制限してしまう過度な制約の典型例だったと言えそうです。AIが全体プロセスやそこにおけるステータスを見据えつつ、開発者を自然な対話の中で誘導できるような思考フローが理想的でしょう。

「AIと決める」プロセスは、開発者によるさまざまな選択肢の採用・不採用の意思決定とその理由を、新たな一次情報として蓄積するためのプロセスです。ここでは、建設的なプロセスのチェックポイントとしての意思決定やその蓄積、一次情報の生成という、知の表出化的側面に価値があります。

このように、AIと決めたことが蓄積し、それがAIと考えるために使われるという循環をデザインすることが、同期的協業の条件であると考えています。

私たちpj-doubleは現在、このような考えに基づいた課題解決方針の模索とその検証を実施するフェーズにあります。もしその取り組みを通して更なる発見や学びがあれば、またいつか別のテックブログなどで共有させてください。

pj-doubleが描く世界観

そしてこの体験が実現した世界観は、次のようにイメージできるかもしれません。

(1) AIと考える

開発者はAIとの話し合いを通じて、仕様や設計を考え進めていきます。そこにおいてAIは既存のサービスやドメイン知識を駆使しながら、思索や意思決定をサポートします。このような能力の拡張により、上流工程において開発者1人が担える役割も拡大します。

(2) AIと決める

AIは対話の中で追加で発生する一次情報を蓄積します。PMの「なぜこの仕様は却下されたのか」という質問や、テックリードの「なぜこの技術選定を行なったのか」という質問に対して、蓄積された一次情報に基づいて回答します。

このような合意の形成と参照という側面は、これまで必要だった「開発者↔開発者」の同期的なコミュニケーションを、「開発者↔Agent」+「Agent↔開発者」のコミュニケーションへと分解し、合意の形成・参照を非同期的に実現可能にします。すなわち、各職能の人が同じ時間・同じ場所に集まらなくても、合意の確認や意思決定をできるようになります。

(3) AIに任せる

このように合意形成が行われたら、あとはプロジェクトの機能要求を実現するための仕事をAIに移譲するだけです。例えばここで生成されるプロダクト仕様書や技術設計書は、全て過去の意思決定に基づくため、開発者がその生成意図を吟味したり、Hallucinationを精査する雑務が発生しません。またASDDの本質的な付加価値であるAgenticな実装生成も、高い確度で任せることができます。QAも自動で実行されるため、デグレの心配もありません。あとは、安心して実装の完了を待つだけです。

この世界観のもとで、PMや開発者はAIによって拡張された思考や調査能力を存分に使いながらプロダクトのアイデアを考え進めていき、アイデアが煮詰まったと思ったら即座にそれが形になります。試行と学習のサイクルが圧倒的な速度で回り、より多くのアイデアを試し、より速く学ぶことができるようになるでしょう。

また職能の拡張は一人一人の役割やプロジェクトの体制にも変化を与えるはずです。開発者がAIによって拡張されることで、専門知識が必要な調査や業務が自動化され、PM、アナリスト、Designer、エンジニア、QAといった個人間の職能の差異が薄れていき、結果として1人が担う役割も大きくなるはずです。またそのもとで、プロダクトデリバリーは少人数の自律的なチームによってEnd-to-Endに実施されるようになります。これまではOutputに目が向きがちだった開発者も、よりお客さまへの価値提供との距離が近づくことで、OutcomeやImpactに責任を持つようになっていくでしょう。

さらに、薄れるのは職能の境界だけでなく、サービスの境界にも広がりそうです。ドメイン知識が形式知化されることで、プロダクト開発のために要求されるドメイン知識の総量も減少し、サービスの境界と認知負荷の境界が等価ではなくなるかもしれません。すなわち、逆コンウェイの法則に基づくような組織体制ではなく、よりビジネスを加速させるために最適な組織構造へと変化するかもしれません。例えば、1つの少人数開発チームが複数のサービスをまたいで1つの施策を実現するような体制はその候補の1つです。

こうした要件定義からQAまでをAI-Nativeに再設計するための取り組みの効果は、開発生産性の向上だけに留まらず、本質的なビジネスの強度向上に貢献するとも考えています。これまでは各工程で担当者が異なるため知識の分断が、各工程でプラットフォームが違うためデータの分断が発生することがありました。プロジェクトを通したより多くの知識が、またより多くの職能ごとの専門知が集積されるようになることで、市場やお客さまのOutcome・Impactがフィードバックされて、それをもとにプロダクトを改善・拡張するというループが自己完結化するようになれば、施策の精度や戦略の練度の向上にも寄与できると信じています。

pj-doubleの取り組みやそこで得た学びは、知的活動を中心とする他のあらゆる領域にも拡大できるかもしれません。「AIと考える」「AIと決める」「AIに任せる」の3つを使い分けながらプロセスを再設計することが、プロダクト開発に留まらない「AI-Nativeな働き方」の重要な要素になると考えています。

おわりに

以上、メルカリにおけるpj-doubleを通した、AI-Native化への挑戦とその学びについての紹介でした。本記事が、Human CentricからAgent Centricへと向かうこの過渡期において、AIとの新しい協業の形を模索する一助となれば幸いです。長文にお付き合いいただき、ありがとうございました。

明日の記事は hokaoさんによる「Kubeflow PipelinesとPydantic Settingsを活用してMLパイプラインを型安全かつシンプルに実装する」です。引き続きお楽しみください。